(Angelo Paratico) Cowra è una bella cittadina traversata dal fiume Lachlan, a 350 chilometri da Sydney in Australia. In lingua aborigena significa roccia e gli italiani che vi si sono stabiliti l’hanno resa celebre per la qualità del vino che producono. Ma il nome di Cowra è passato alla storia per via del campo di prigionia dove accadde la più grande fuga in massa di tutta la Seconda guerra mondiale. La gran parte dei detenuti che vi stavano rinchiusi erano giapponesi ma c’erano pure 2.000 italiani, quasi tutti reduci di El Alamein.

Nella sezione A e C del campo erano sistemati i nostri soldati, mentre nella sezione D stavano gli ufficiali giapponesi con coreani e taiwanesi che avevano combattuto inquadrati nell’esercito nipponico. Nella sezione B stavano i soldati semplici, la truppa giapponese con i loro sergenti e caporali. Il trattamento che ricevevano era tutto sommato molto buono. Il 4 agosto 1944 il comandante australiano del campo convocò il sergente Kanazawa, responsabile per la sezione B e gli comunicò che il giorno successivo tutti i soldati semplici sarebbero stati trasferiti altrove.

Questa era una precauzione decisa dopo che le autorità erano venute a sapere, da un coreano, che si stava preparando una rivolta. Presi alla sprovvista gli australiani si erano resi conto che il campo di Cowra non era ben attrezzato per reggere a una rivolta di massa. Proprio quella mattina, da Sydney, avevano ricevuto le nuove mitragliatrici Vickers che avevano urgentemente chiesto e un grosso carico di munizioni.

Il sottufficiale giapponese, tornato alle baracche, riferì quanto gli era stato comunicato e, a mezzanotte, dopo una concitata votazione segnata da urla e da scambi di accuse di codardia, i sottufficiali e i soldati decisero di immolarsi davanti ai reticolati, per salvare il proprio onore e quello della Patria.

I giapponesi avevano una bassa opinione di chi s’arrendeva, e questo era ben noto a tutti gli sfortunati prigionieri che stavano nei loro campi sparsi per l’estremo Oriente. Questo disprezzo lo sperimentò anche Fosco Maraini (padre della scrittrice Dacia Maraini) che ottenne un po’ di rispetto solo dopo che si amputò una falange di un dito, che poi lanciò contro ai suoi aguzzini; un gesto da samurai.

La grande fuga per l’onore dei soldati nipponici

All’una e cinquanta del mattino del 5 agosto le guardie udirono dei rumori e poi scorsero centinaia di ombre muoversi nella notte e poi correre loro incontro, urlando: “Banzai, banzai!”. Qualcuno era armato con mazze e rudimentali coltelli. Si lanciarono dritti sui nidi di mitragliatrici che, dopo una scarica di avvertimento sparata in alto, presero a tirare ad altezza d’uomo.

Chi non era in grado di correre, perché troppo debole o malato, s’impiccò nelle baracche, alle quali poi diedero fuoco. Non tutti quei mille e duecento prigionieri della sezione B vollero morire: centinaia di loro, perlopiù taiwanesi e coreani, si calarono in un fossato, dove attesero l’alba, per poi arrendersi. Quelli che riuscirono a superare il fuoco delle mitragliatrici ed i reticolati corsero via.

Durante i nove giorni successivi vennero riacciuffati 334 uomini, alcuni a cinquanta chilometri di distanza. 25 i cadaveri trovati, qualcuno s’era impiccato, due si buttarono sotto a un treno. In totale i morti giapponesi furono 231 e 180 i feriti, gli australiani ebbero 4 morti. Molti dei caduti giapponesi s’erano suicidati e quelli che riuscirono a evadere non fecero del male ai civili che incontrarono. I prigionieri italiani, naturalmente, non si mossero dal loro campo e molti degli attuali residenti discendono da quei prigionieri che al termine della guerra vollero stabilirsi in Australia.

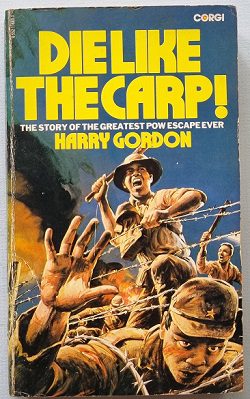

A guerra finita il campo fu demolito, anche perché tutti volevano dimenticare quel triste episodio. Questa storia riaffiorò solo nel 1978 quando lo scrittore australiano Harry Gordon pubblicò un libro per raccontarla, intitolato “Die like a carp” morire come una carpa.

Anche in Giappone non conoscevano quella storia ma l’ambasciatore del Giappone in Australia, dopo aver letto il libro ne fu colpito al punto da commissionare all’architetto Shigeru Yura la trasformazione delle rovine del campo in un sacrario con un bel giardino, pieno di fiori e di alberi, e vi venne istallata anche una grande Campana della Pace.

Cowra è ancor oggi meta di visitatori giapponesi, che vogliono onorare il loro sacrificio, oppure sono imparentati con i caduti. Cyril Treasure, un veterano della guerra ed ex sindaco di Cowra, disse: «La gran parte di quei morti erano dei ragazzi che fecero ciò che pensavano fosse giusto fare. Farsi ammazzare per loro era la cosa giusta. Quando parleremo di questa rivolta, fra 500 anni, la vedranno come una storia eroica e romantica, ma in quel momento non lo fu per niente. Fu solo un bagno di sangue inutile e insensato».