(di Carlo Lombardi)

1.L’autorazzismo italiano

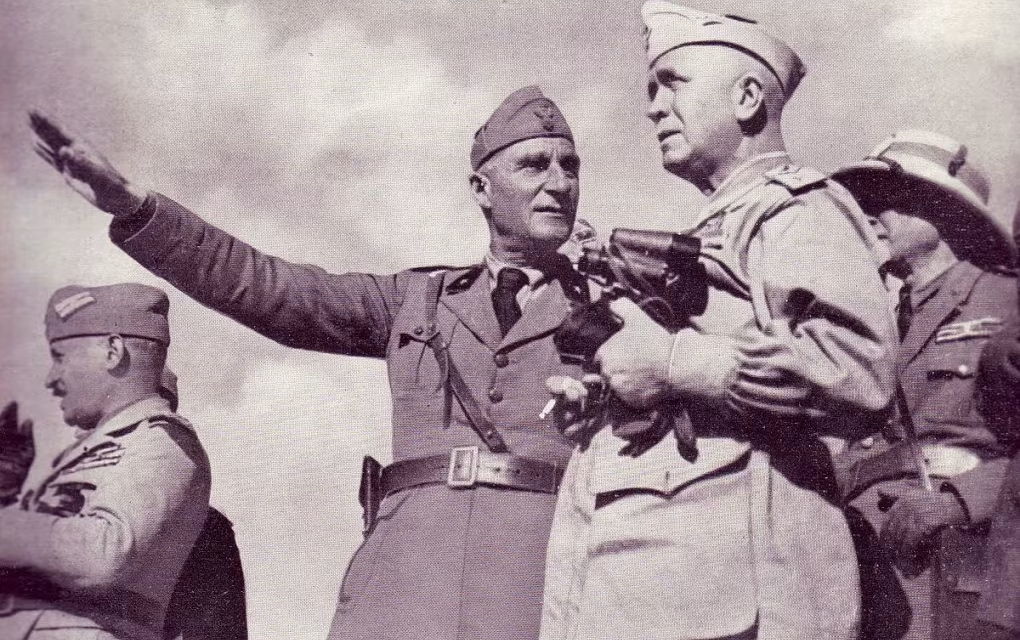

Nel dibattito pubblico italiano contemporaneo affiora con insistenza una forma peculiare di auto-disprezzo nazionale: un sentimento diffuso di inadeguatezza, colpa indefinita e fallimento strutturale. Questo atteggiamento, spesso liquidato come espressione di cinismo generazionale o retorica da social network, ha radici profonde. Una cesura simbolica può essere individuata l’8 settembre 1943, quando l’annuncio alquanto ambiguo dell’armistizio con gli Alleati venne seguito dalla fuga del re Vittorio Emanuele III e dello Stato maggiore, lasciando il paese nel caos. Quel gesto — mai pienamente elaborato dalla coscienza collettiva — segnò l’inizio non solo della guerra civile, ma anche della crisi della legittimità nazionale.

Da allora, la mancata assunzione collettiva di responsabilità per il ventennio fascista, unita alla transizione morbida che portò alla Repubblica senza una vera discontinuità di classe dirigente, ha favorito un clima culturale di rimozione, disillusione e autodenigrazione. Un confronto con il più sistematico processo di denazificazione tedesco — seppur imperfetto — permette di osservare quanto l’identità italiana del dopoguerra sia nata più da un vuoto che da un’elaborazione. È in questo vuoto che si annida ancora oggi l’autorazzismo diffuso che segna il nostro rapporto con la politica, con la memoria, e con noi stessi.

2. Il programma di denazificazione in Germania: metodo e schema

Dopo la resa incondizionata della Germania nel 1945, gli Alleati — soprattutto gli Stati Uniti — avviarono un programma radicale di denazificazione (Entnazifizierung) volto a epurare ogni traccia ideologica, culturale e istituzionale del nazismo. Il progetto fu articolato in quattro fasi principali, delineate nei documenti della Conferenza di Potsdam (1945):

1. Epurazione delle strutture: scioglimento del NSDAP, delle SS, della Gestapo e delle organizzazioni ad esso collegate.

2. Punizioni giudiziarie: il Tribunale di Norimberga processò i maggiori gerarchi nazisti (1945—1946).

3. Schedatura di massa: 3,5 milioni di tedeschi furono sottoposti a questionari (Fragebogen) e divisi in 5 categorie, da “Grandi Colpevoli” a “Non compromessi”.

4. Educazione ad una diversa cultura: modifiche radicali nei programmi scolastici, nei libri, nei giornali e nei mezzi di comunicazione per sradicare l’ideologia totalitaria.

Secondo l’Office of Military Government — United States (OMGUS), questa epurazione doveva accompagnarsi alla “riformazione spirituale e culturale del popolo tedesco”.

Tuttavia, come ha scritto lo storico Tony Judt in Postwar, “il bisogno di stabilità durante la Guerra Fredda rese impossibile completare l’epurazione: i tedeschi finirono per convivere con molti ex nazisti, ma impararono a farlo con consapevolezza storica e senso di responsabilità collettiva.”

Non tutti sono d’accordo con questa ultima tesi. Sebbene il processo di denazificazione tedesco venga spesso citato come modello di assunzione collettiva di responsabilità storica, esso non fu né lineare né pacificato. A partire dagli anni ’60 una parte della gioventù tedesca, cresciuta in famiglie apparentemente redente ma spesso compromesse nel passato, iniziò a interrogarsi radicalmente sul “non detto” della generazione precedente.

Questo conflitto esplose con la nascita della Rote Armee Fraktion (RAF), il gruppo armato di estrema sinistra fondato nel 1970 da Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Ulrike Meinhof. Secondo quest’ultima, l’intera società tedesca del dopoguerra era colpevole di aver “normalizzato il nazismo trasformandolo in senso di colpa astratto”, e di aver insabbiato le proprie responsabilità reali dietro un’apparente redenzione borghese.

La RAF si pose così come critica violenta alla società post-nazista: non tanto perché colpevole, ma perché ipocritamente “guarita”. Come ha scritto lo storico Götz Aly, “la Germania ha fatto della memoria una virtù, ma troppo spesso ne ha fatto anche una liturgia anestetizzante”.

In questo senso, la RAF è il sintomo che la memoria può diventare veleno quando viene usata per espiare anziché comprendere. L’Italia, pur non vivendo un’epurazione simile, ha anch’essa prodotto tensioni simili negli anni di piombo, benché più frammentate ideologicamente. Ma mentre in Germania il conflitto generazionale esplose attorno alla memoria del nazismo, in Italia l’ambiguità sul fascismo continuò a fluire carsicamente nel sistema politico e culturale, senza mai giungere a uno scontro definitivo.

In Italia: non tanto epurazione quanto guerra fratricida

In Italia, il contesto fu profondamente diverso. Dopo l’8 settembre 1943, il paese fu diviso in due: a sud, il Regno del Sud sostenuto dagli Alleati; a nord, la Repubblica Sociale Italiana, alleata della Germania. Il sovrano salì a bordo della Baionetta, l’incrociatore sul quale si mise in fuga nella notte, lasciando Roma in mano ai tedeschi e l’esercito allo sbando. Quel gesto scomposto — mai pienamente elaborato dalla coscienza collettiva — non fu solo una resa, ma, malgrado le motivazioni ufficiali legate alla salvaguardia della monarchia, fu visto come un vero e proprio atto di diserzione istituzionale, che segnò l’inizio di una guerra civile e in una crisi profonda di legittimità dello Stato. Da quel momento, la ricostruzione repubblicana avvenne in gran parte non attraverso una rivoluzione morale condivisa, ma tramite un equilibrio precario tra compromesso, forza e rimozione.

Lo Stato italiano postfascista nacque infatti senza una reale discontinuità di classe dirigente, senza processi di responsabilizzazione collettiva, e senza una pedagogia civile positiva e matura che ripartisse dalla sconfitta. L’esperimento politico della solidarietà nazionale fu soffocato nel sangue di Moro in Via Caetani ed il tentativo di reale emancipazione economica morì con l’attentato a Mattei. Questo vuoto — riempito solo parzialmente dalla retorica resistenziale — ha generato nel tempo una cultura pubblica segnata da disillusione, autorazzismo e delegittimazione ricorrente delle istituzioni. L’identità nazionale si è fondata più sull’ombra della vergogna che sulla luce della consapevolezza.

Sul piano istituzionale, alla fine della guerra, l’Italia non visse una vera resa incondizionata: lo Stato monarchico restò in piedi, e molte strutture burocratiche sopravvissero con il personale fascista ancora ai posti di comando. La Commissione di Epurazione, istituita nel 1944, si rivelò debole e facilmente aggirabile: su circa 1.200.000 procedimenti, solo lo 0,4% portò a licenziamenti definitivi.

Quella che ne seguì fu una guerra civile fratricida, violenta e irrisolta, che l’Italia ha a lungo esitato a nominare come tale. Lo fece, con lucidità storica Claudio Pavone nel suo saggio Una guerra civile (1991), in cui analizza il periodo 1943—1945 non solo come lotta di liberazione dal nazifascismo, ma come un conflitto complesso, a tre strati sovrapposti.

Secondo Pavone, il conflitto italiano fu contemporaneamente:

- una guerra patriottica, perché volta alla liberazione del territorio nazionale dall’occupazione tedesca;

- una guerra civile, perché vide italiani combattere e uccidere altri italiani, divisi tra la Repubblica Sociale Italiana e il Comitato di Liberazione Nazionale;

- una guerra di classe, perché la Resistenza fu anche lo spazio in cui si scontrarono visioni radicalmente opposte di società, tra una borghesia che cercava continuità e una sinistra — spesso comunista — che aspirava a rivoluzioni più profonde.

Pavone scrive: “L’adesione alla Resistenza poteva nascere da un patriottismo più o meno moderato, da un odio di classe o da una sete di giustizia, ma spesso era tutto questo insieme. Il partigiano non fu mai un personaggio lineare.”

Questa stratificazione di motivazioni — mai risolta in una sintesi unitaria — è alla base della mancata pacificazione del dopoguerra, che ha lasciato cicatrici profonde nella memoria pubblica italiana. La scelta di non affrontare apertamente il carattere civile di quella guerra ha favorito una narrazione semplificata, moralmente univoca, che ha funzionato più come coperta ideologica che come elaborazione del trauma. E proprio da quella rimozione — da quella ambiguità originaria — trae linfa, ancora oggi, una parte della crisi identitaria italiana.

Dopo la guerra l’Italia divenne terreno di competizione geopolitica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, in un contesto in cui l’ideologia non era un orizzonte astratto ma una linea di frattura reale nella società. Da una parte, l’integrazione progressiva nella NATO, sancita ufficialmente con l’adesione nel 1949, impose al Paese un allineamento atlantico e un’adesione formale al blocco occidentale. Dall’altra, la presenza di un Partito Comunista Italiano (PCI) radicato, organizzato e di massa — il più forte dell’Europa occidentale, con il 31% dei voti nel 1948 e oltre due milioni di iscritti — rappresentava agli occhi degli Stati Uniti un rischio permanente di “deragliamento ideologico” verso il blocco sovietico.

Questo equilibrio instabile generò un sistema di sospetti, di doppie lealtà e di controllo indiretto. La politica italiana fu da subito percorsa da strategie di contenimento: la “dottrina Truman” arrivò in Italia sotto forma di finanziamenti occulti alla Democrazia Cristiana, di operazioni psicologiche, di penetrazione culturale tramite fondazioni, stampa, cinema. L’URSS, dal canto suo, non perse occasione per sostenere, ispirare e finanziare indirettamente reti militanti, sindacali, intellettuali. La democrazia italiana non fu mai “sovrana” nel senso pieno del termine, ma condizionata da equilibri esterni che si riflettevano nei conflitti interni.

Lo storico Giuseppe Vacca ha parlato giustamente di un “dopoguerra incompiuto”: un tempo che non ha mai potuto chiudersi davvero, perché non è mai stato lasciato libero di compiersi secondo una traiettoria autonoma. “Il nostro dopoguerra –scrive Vacca- è stato un limbo, un periodo costituente congelato in uno stato d’emergenza permanente.”

L’Italia ha vissuto così una “guerra fredda calda”, fatta non solo di alleanze e trattati, ma di bombe, piazze, repressioni, deviazioni. Dai tentativi di colpo di Stato come il “golpe Borghese” (1970), alla strategia della tensione, fino agli anni di piombo, l’equilibrio tra democrazia e sovranità fu sempre fragile. In questo clima si è consolidata una sfiducia sistemica, una cultura della delegittimazione reciproca, e una visione “paranoide” del potere: tratti profondi della psiche collettiva che ancora oggi condizionano la vita pubblica italiana.

3. Le ricadute psicologiche e culturali: autorazzismo e disfattismo

Questa mancata rielaborazione collettiva ha lasciato un’eredità profonda sulla psiche collettiva italiana. Laddove i tedeschi hanno almeno apparentemente interiorizzato una forma di responsabilità storica – anche dolorosa – gli italiani hanno spesso rimosso, delegato, o mitizzato il passato. Ciò ha contribuito a sviluppare due tendenze culturali:

– autorazzismo: una costante denigrazione di sé, della propria storia e delle proprie capacità civiche, espressa già da Pasolini negli anni ’70 (“gli italiani non hanno avuto il coraggio di guardarsi in faccia dopo il fascismo”) e

– disfattismo: la convinzione diffusa che l’Italia sia destinata all’incapacità, all’immobilismo e al fallimento, specie nella gestione della cosa pubblica.

Queste componenti sono emerse violentemente negli anni di piombo, in cui la politica armata diventò il sintomo di una repubblica percepita come finta o corrotta e con Tangentopoli, una “rivoluzione colorata” ante litteram dove lo svelamento della corruzione sistemica fu accolto quasi con sollievo, come prova definitiva dell’inadeguatezza nazionale.

Nel cuore della lunga transizione italiana, gli anni di piombo rappresentano la massima espressione del rifiuto di una minoranza ideologizzata, armata e forse agevolata da indicibili progetti politici, di qualunque forma di pacificazione storica o compromesso democratico. Le Brigate Rosse, fondate nel 1970, si autodefinivano “avanguardia armata del proletariato” e puntavano esplicitamente al rovesciamento dello Stato repubblicano, considerato illegittimo in quanto “continuatore dello Stato fascista”. Il loro progetto rivoluzionario rifiutava in radice la strategia dell’inclusione che aveva animato la politica del compromesso storico (Berlinguer-Moro), considerandola un tradimento della lotta di classe. Le BR teorizzavano che ogni mediazione fosse collaborazionismo con l’apparato borghese e imperialista, e che l’unica via fosse lo scontro armato frontale. È per questo che il loro bersaglio privilegiato divenne proprio Aldo Moro, artefice della strategia d’incontro tra DC e PCI: un simbolo di pacificazione possibile, da abbattere.

Il rapimento e l’omicidio di Moro nel 1978 rappresentano il punto più alto della rottura simbolica tra lo Stato e una parte della sua cittadinanza, e segnano il fallimento di ogni illusione di sintesi storica nazionale. Come ha scritto lo storico Miguel Gotor, “le BR colpirono la possibilità stessa di riconciliazione democratica, tentando di riaprire, con le armi, la guerra civile mai chiusa del ’43-’45”.

A livello storico e culturale, il bilancio di questa situazione è stata devastante.

Sul piano politico, la violenza brigatista legittimò uno Stato d’emergenza permanente, rafforzò le pulsioni securitarie e contribuì a una regressione democratica nella gestione dell’ordine pubblico.

Sul piano simbolico, contribuì a cementare la percezione di un’Italia irrimediabilmente spaccata, incapace di convergere su un’identità condivisa.

Sul piano culturale, radicalizzò il confronto tra memoria resistenziale e visioni revisioniste, lasciando in sospeso la domanda: chi può parlare davvero a nome della Repubblica?

Le BR, nel rifiutare ogni pacificazione “non massimalista”, finirono per impedire all’epoca l’unico concreto tentativo di percorso storico possibile verso la costruzione di una memoria collettiva plurale e condivisa. Il loro progetto di giustizia assoluta degenerò in una giustizia vendicativa, incapace di costruire futuro nella concreta realtà dio politica internazionale post Yalta. Più che rovesciare lo Stato, lo hanno congelato nel trauma, impedendo all’Italia di superare una volta per tutte il proprio dopoguerra interiore.

In questo contesto fragile e polarizzato, l’Italia cercò anche forme di legittimazione esterna, appoggiandosi in modo quasi acritico al progetto federalista europeo. L’adesione all’Europa, sin dagli anni Cinquanta, non fu soltanto un orientamento politico o economico, ma divenne una narrativa compensativa: uno strumento per mascherare le fratture interne e per proiettare all’esterno un’immagine di modernità e affidabilità che internamente non si riusciva a costruire. La retorica dell’“Europa come destino” — coniata da De Gasperi e ripresa in ogni fase critica della Repubblica — si trasformò progressivamente in un meccanismo di rimozione: si rinunciava ad affrontare la fragilità dello Stato nazionale, rimpiazzandola con una promessa esterna di ordine e razionalità.

Questa dinamica, come ha osservato Piero Ignazi, ha permesso alle élite italiane – soprattutto nel campo liberale, tecnocratico e centrista – di esercitare il potere senza radicamento popolare, legittimandosi attraverso il vincolo europeo più che attraverso il consenso interno, ottenuto con l’istinto di conservazione di fronte alle infinite “crisi” anziché per scelta libera degli elettori. È in questo senso che l’europeismo italiano, pur culturalmente fondato, ha assunto una funzione surrogata: non tanto una scelta di popolo, quanto un atto di autoassoluzione di classi dirigenti strutturalmente deboli, incapaci di costruire una cultura politica autonoma della democrazia repubblicana.

Ne è derivata un’ulteriore forma di estraniazione del cittadino dalle istituzioni sempre più potenti ma sempre lontane nello spazio e nel rapporto politico, il che a sua volta ha rafforzato il sentimento di disillusione e di scollamento civico in un velenoso circolo vizioso. L’Europa come “vincolo esterno” – utile a taluni in chiave di “disciplina macroeconomica” o di modernizzazione amministrativa – ha però anche rappresentato un alibi per l’assenza di riforme strutturali endogene, per la mancanza di reale solidarietà nazionale e per il perpetuarsi di una narrazione identitaria incompiuta.

4. Conclusione: i vinti che non si perdonano

L’Italia è, storicamente, un Paese che ha perso la guerra senza mai davvero dichiararsi sconfitto. Questo ha generato un complesso dei vinti irrisolto: né pienamente responsabili, né pienamente assolti. Come osservava Luciano Canfora, “la nostra storia repubblicana è nata da una rimozione, e come tutte le rimozioni, ha prodotto sintomi.”

Se il Novecento italiano è stato un secolo di traumi non elaborati — dal fascismo alla guerra civile, dagli anni di piombo a tangentopoli — allora l’autorazzismo contemporaneo è il sintomo di quella frattura mai sanata. Solo un ritorno consapevole alla complessità storica può sanare l’identità fragile e spesso autoconsumante di una Nazione che, ancora oggi, si guarda troppo spesso allo specchio con diffidenza.

Confidiamo nei nostri figli, nella loro voglia di vita e libertà, e nel loro istintivo buonsenso pratico.