(di Gianni Schicchi) La Fondazione Arena ha voluto ricordare il Venerdì Santo proponendo al Filarmonico una profonda e sconosciuta pagina religiosa di Antonio Salieri, La Passione di Gesù Cristo, nel bicentenario della sua morte. Un’operazione ben congegnata, in prima esecuzione nel teatro e con le forze di casa. L’ha affidata alla animata direzione del suo segretario artistico, Francesco Ommassini e del preparatore del coro, Roberto Gabbiani.

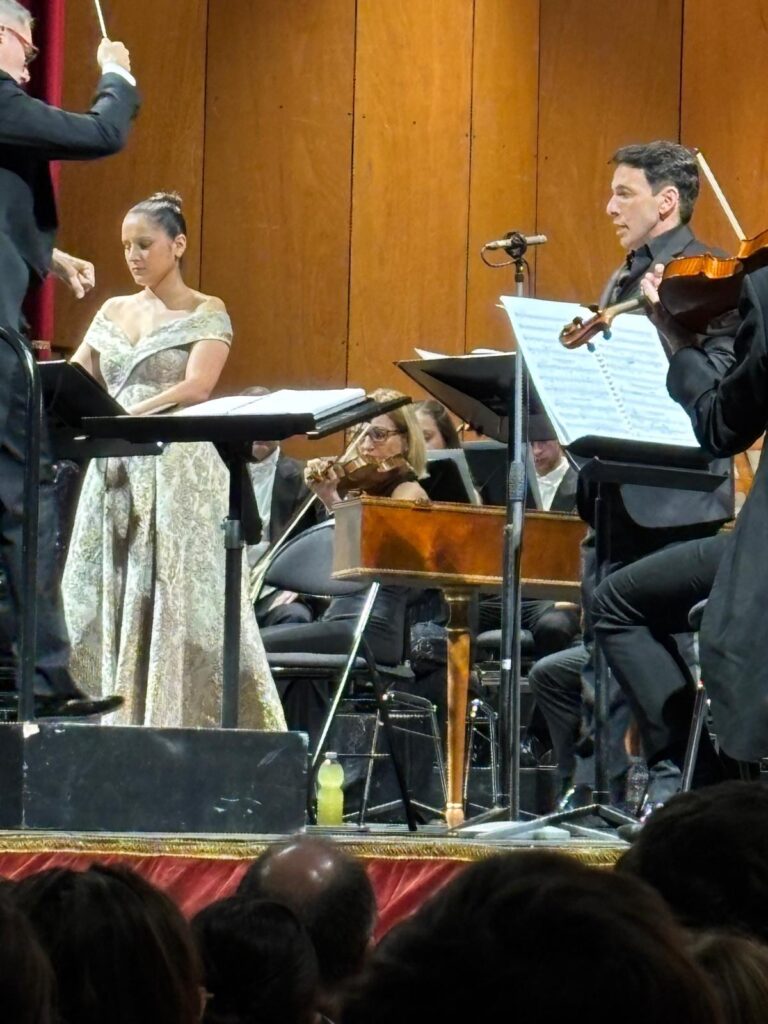

I quattro interpreti vocali, tutti debuttanti al Filarmonico, erano: Sara Blanch (Maddalena), Paola Gardina (Giovanni), Santiago Ballerini (Pietro) e Roberto Lorenzi (Pietro d’Arimatea). A tutti indistintamente, va un plauso per l’impegno mostrato, il fraseggio eloquente, la piena adesione stilistica, la dizione sempre molto chiara, veramente all’altezza.

Antonio Salieri, in cerca di fortuna, approda (non si sa per quali conoscenze o raccomandazioni) a Vienna nel 1766, a soli sedici anni, e al temine dei ventisei compone La Passione di Gesù Cristo su testi di Pietro Metastasio, per i concerti che si tenevano ogni anno a favore dell’Istituto Pensioni delle vedove e degli orfani dei musicisti viennesi, di cui era un attivo sostenitore, a dispetto di grossolane invenzioni che lo avrebbero visto malvagio, invidioso e addirittura assassino.

Il suo Oratorio – ebbe il plauso di tutti i musicisti e critici dell’epoca – si può configurare poi come racconto della Passione in forma di recitativo, inframmezzato dalle arie devozionali dei quattro personaggi: Pietro, Giovanni, Maddalena, Giuseppe d’Arimatea.

La natura prevalentemente contemplativa di questa meditazione sulla croce favorisce la presenza in partitura di un lirismo spesso rivolto a modelli napoletani. In almeno un paio d’arie come: “poeta quel pianto” (Maddalena) e “tu nel duol, felice sei” (Pietro), Salieri trova una qualità melodica forse mai raggiunta prima di allora.

La bella Sinfonia in apertura vuole esprimere il rimorso e l’afflizione di Pietro, mentre le due parti dell’Oratorio (abolita la voce recitante) composte di cavatine, recitativi, cori, contengono brani comunicativi e commoventi, così del finale per coro in stile fugato.

Il musicista legnaghese dedica grande cura ai recitativi, quasi tutti accompagnati e notevoli per efficacia rappresentativa, che sono spesso desunti dai modelli gluckiani. Perviene poi nel duetto Pietro – Maddalena, “vi sento oh Dio, vi sento” ad un alto grado di tensione emotiva, dove Sara Blanch e Santiago Ballerini vengono lungamente applauditi a scena aperta.

La Passione è un vasto lavoro che testimonia dell’impegno con cui Salieri assolveva al suo compito, anche quello di maestro di cappella dell’opera italiana e compositore da camera nella Kaiserliche Hofkapelle di Vienna, una carica ottenuta solo due anni prima.

Ben cosciente dunque di essere, oltre che un testimone dell’arte musicale, anche un uomo che della religione e del rispetto del senso dello stato aveva un concetto coerente e convinto. D’altronde egli ci ha lasciato un’ampia eredità in musica della sua visione del divino, non disdegnando di affrontare anche temi più ardui, come nella Cantata Le Jugèment dernier, in cui osò dare voce a Dio, provocando il sorridente e lievemente sarcastico giudizio del suo allievo Beethoven.

La sua educazione, del resto, aveva profonde radici nella chiesa, dove aveva trovato la sua prima educazione non solo spirituale, il che non poteva non dispiacere al suo datore di lavoro, l’imperatore Giuseppe II, la cui identità religiosa era sinceramente e profondamente cattolica.

Come sempre in questa storia dell’arte, Salieri dimostra che nulla di essa deve andare perduto, perché non bastano i sommi a fare la storia; occorrono anche i geniali gregari, gli uomini che hanno mandato avanti il cammino della musica nel tempo, con costanza, capacità, invenzione, pazienza. Il salto tra genio e genialità non è piccolo, ma sostanziale, tuttavia non fa scattare la visione di un abisso tra un nome e l’altro.

Ognuno porta il grano della propria sapienza al grande silos della storia. Salieri, stretto tra i due colossi Mozart e Beethoven, vicino ad Haydn, testimone dell’avanzata degli Schubert, dei Lizst, può sembrare schiacciato. Invece non lo è: le sue musiche sono ancora lì a dimostrarlo. In teatro buon successo della recita, con vive accoglienze del numerosissimo pubblico, fra cui molta presenza straniera e di tantissimi giovani